文字の鬼

石井宋朝体を担当することになった橋本さんは、10字ぐらい原字を書き上げるごとに、それをもって石井茂吉氏のもとをたずねた。

-

石井宋朝体(縦組み用書体)

「いまの写研本社の場所に事務所と工場があったのですが、石井先生のご自宅も同じ敷地内だったんです。ぼくたちは社屋で仕事し、先生はご自宅でお仕事なさっていました」

石井茂吉氏が原字を描く様子を描写した文章があるので、引用したい。写真植字機研究所取締役だった秋山文夫氏が『追想 石井茂吉』に寄せた一文である。

〈社長の文字の書き方は、わたくしには、あたかも技師が機械を設計する様子を思わせるものでした。書こうとする文字のだいたいの輪郭をバライタ紙にとってから、縦横の線はガラスの丸棒を定規にして、丸ペンできっちりと引き、文字にアクセントをつけます。文字の右左の払いは、フリーハンドで一気に書かれます。それから、文字のなかの空白部分を埋めます。たいせつなポイント、線のクロスする部分、修整を要する箇所は、鋭利な修整刀で削ってゆきます。修整刀は、ご自分でいろいろの角度、形状のものを考案されオイルストンでご自分でといで使っていました。〉(*1)

〈ひととおり文字の形ができあがると、前方につき出してながめ、バランスを見、そうして気に入らない箇所は、また修整刀で削りとり、また墨を入れます。一つの文字ができるのにこの作業が何度か繰り返され、数文字たまると、また全体の調子を整え直していました。そして一つの書体の完成までは、一万字近くの文字について、この作業が夜昼となく反覆されるのです。〉(*1)

ふだんは温厚だった石井茂吉氏は、こと文字に関することにおいては一点一画の妥協もゆるさぬ“文字の鬼”だった。

書体の“味”

自宅玄関脇にある6畳間が、茂吉氏の仕事場だった。

「掘りごたつのようになったところに机を置き、その上にライトテーブルを置いて仕事をなさっていました。石井先生に原字をお渡しすると、じっとご覧になったのち、修整刀と筆を持ち、1字ずつ修整なさっていく。ぼくは先生の横に正座して、なにも言わずに作業されるのを見るんです。そのころの教育は、いまみたいに細かく説明してくれるようなことはありません。見て覚えなさいというものだった。ときどき『橋本くん、これだめだよ』と言われても、なぜだめなのかの説明はない。自分で汲み取らなくてはなりませんでした」

ひとたび「監修」を始めると、茂吉氏は一点一画とておろそかにせず、細部まで丹念に修整を加えた。このため、作業は数時間におよび、昼に訪ねたのに帰るころには夜だった、ということもめずらしくなかった。足はしびれ、おなかもすく。だが、正座の足を崩すわけにもいかない。茂吉氏はあくまでも文字にきびしかった。

「石井先生はよく“味”ということをいわれました。『この字には味がない』とおっしゃるんです。“文字の味”といわれても、甘いのか辛いのか、まるでわからない。いろいろな文字を見て、自分でも描いてみて、その文字の線の特徴や性質を理解しなくては、味をもたせることなど不可能です。先生は、自分の加える修整を見ながら、自ら考え習得しなさいと考えておられたのでしょう。『文字には味がなくてはいけない』それが石井先生の考える、文字の真髄だったんです」

橋本さんは約2年半、茂吉氏の指導を受けた。宋朝体の制作は最終段階には入っていたが、まだ完成していなかった。しかし茂吉氏は1962年(昭和37)後半ごろから体調を崩し、病に伏した。伏してなお、宋朝体の原字をいつも枕もとに置いて、寝ながらも文字をながめ、気分がよければ起きて文字の制作をしたという。

1963年(昭和38)4月5日。石井宋朝体の完成を見ることなく、石井茂吉氏は帰らぬひととなった。

2年後の1965年(昭和40)4月5日、石井茂吉氏をしのんで刊行された書籍『追想 石井茂吉』には、〈晩年もっとも心血を注いで完成された〉書体として、石井宋朝体が使用されている。

橋本さんが写真植字機研究所(写研)で手がけたはじめての書体「石井宋朝体」は、石井茂吉氏の遺作となった。(つづく)

-

『追想 石井茂吉』タイトル

-

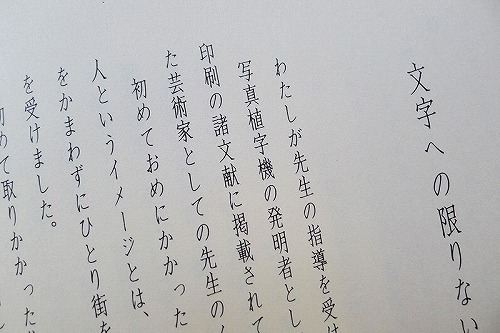

『追想 石井茂吉』に寄せた橋本さんの文章「文字への限りない愛情」。本書の本文は全ページ、石井宋朝体で組まれている

(注)

*1:『追想 石井茂吉』(写真植字機研究所石井茂吉追想録編集委員会/1965年)より

話し手 プロフィール

橋本和夫(はしもと・かずお)

書体設計士。イワタ顧問。1935年2月、大阪生まれ。1954年6月、活字製造販売会社・モトヤに入社。太佐源三氏のもと、ベントン彫刻機用の原字制作にたずさわる。1959年5月、写真植字機の大手メーカー・写研に入社。創業者・石井茂吉氏監修のもと、石井宋朝体の原字を制作。1963年に石井氏が亡くなった後は同社文字部のチーフとして、1990年代まで写研で制作発売されたほとんどすべての書体の監修にあたる。1995年8月、写研を退職。フリーランス期間を経て、1998年頃よりフォントメーカー・イワタにおいてデジタルフォントの書体監修・デザインにたずさわるようになり、同社顧問に。現在に至る。

著者 プロフィール

雪 朱里(ゆき・あかり)

ライター、編集者。1971年生まれ。写植からDTPへの移行期に印刷会社に在籍後、ビジネス系専門誌の編集長を経て、2000年よりフリーランス。文字、デザイン、印刷、手仕事などの分野で取材執筆活動をおこなう。著書に『描き文字のデザイン』『もじ部 書体デザイナーに聞くデザインの背景・フォント選びと使い方のコツ』(グラフィック社)、『文字をつくる 9人の書体デザイナー』(誠文堂新光社)、『活字地金彫刻師 清水金之助』(清水金之助の本をつくる会)、編集担当書籍に『ぼくのつくった書体の話 活字と写植、そして小塚書体のデザイン』(小塚昌彦著、グラフィック社)ほか多数。『デザインのひきだし』誌(グラフィック社)レギュラー編集者もつとめる。

■本連載は隔週掲載です。